『ロケットマン/ROCKET MAN』

“キングスマン” タロン・エガートン、エルトン・ジョンを熱演

2019年・アメリカ

主演:タロン・エガートン

監督:デクスター・フレッチャー

主演のタロン・エガートンは『キングスマン』シリーズで身体能力抜群の凄腕男前エージェントに扮した人で、本作では悩めるポップスターを演じました。劇中の歌は吹き替えなしで本人が歌っているのだそうで、エルトン・ジョンになり切った演技といい見事としか言いようがありません。

デクスター・フレッチャーは大ヒットした『ボヘミアン・ラプソディ』も監督した人で、どちらの映画にも共通しているのは主人公が才能に恵まれているがマイノリティーの立場でもあり、コンプレックスもあったということですね。

『ロケットマン』はピアノの才能を発揮しつつも両親の愛に飢えた少年が、成長して成功を掴みながらも様々な悩みを抱える姿が描かれた作品ですが、もっとも記憶に残るシーンはLAの有名なライブハウス「トルバドール」に出演したときのエピソードです。

アメリカで名前を売るチャンスにもかかわらず、ニール・ダイアモンドやレオン・ラッセルが見に来ていることを聞いてビビっていた彼が意を決してステージに向かい、「クロコダイル・ロック」で弾けるところは痛快です。繊細で悩み多き男に親近感が湧く、このシーンだけでも見て良かったと思いました。

ちなみに『キングスマン・ゴールデンサークル』にエルトン・ジョン本人が出演しているので、興味のある方は是非ご覧ください。

『ムーンエイジ・デイドリーム/MOONAGE DAYDREAM』

進化する表現者 デヴィッド・ボウイのドキュメンタリー

2022年・ドイツ/アメリカ

主演:デヴィッド・ボウイ

監督/製作/脚本:フレッド・モーゲン

音楽プロデューサー: トニー・ヴィスコンティ

山本寛斎デザインの衣装を身に纏い、性別も人種も超越したかのようなそのビジュアル。『ムーンエイジ・デイドリーム』は2016年に亡くなったデヴィッド・ボウイのドキュメンタリー・ムービーで、ボウイの財団が保管していた膨大な量の映像を監督のブレット・モーゲンが2年かけてすべてに目を通して編集したそうです。

デヴィッド・ボウイのモノローグやインタビュー、ライブの様子などを交えた映像は見応え充分で、ファンでなくとも音楽好きなら楽しめる内容です。80年代に入ってからは『戦場のメリークリスマス』で俳優としても知られるようになりましたが、彼が最も時代にインパクトを与えていたのは70年代かもしれません。

グラムロックというジャンルを牽引するように、中性的なメイクや衣装でステージから客席を支配する姿はまさにロックスター。『ジギー・スターダスト』や『ロウ』に始まるベルリン三部作などの作品が生まれたのも70年代でした。

繊細で知性に溢れ、多才で表現者として優れていたデヴィッド・ボウイは変化を恐れない人でもありました。ドキュメンタリーのラストに流れるのは名曲「スターマン」と「チェンジス」で、やはり70年代が彼にとって重要な年だったことを示していると思います。

『あの頃ペニー・レインと/Almost Famous』

懐かしい音楽に彩られた青春ロードムービー

2000年・アメリカ

主演:パトリック・フュジット / ケイト・ハドソン

監督/製作/脚本:キャメロン・クロウ

音楽:ナンシー・ウィルソン

この映画で最初に流れる曲がサイモンとガーファンクルの「アメリカ」で、これだけでもう惹きつけられてしまいます。15歳でローリング・ストーン誌の記者になったという実体験をもとに脚本を書いた監督のキャメロン・クロウは、本作でアカデミー脚本賞を受賞しました。

バンドのツアーに同行したうぶな少年がグルーピーの魅力的な女の子に思いを寄せる切ない物語のバックに流れるのは、エルトン・ジョンの「タイニー・ダンサー」、レイナード・スキナードの「シンプル・マン」、レッド・ツェッペリンの「ザッツ・ザ・ウェイ」、それにサウンドトラックを担当したハートのナンシー・ウィルソンが書いた「フィーバー・ドッグ」など。

ナンシー・ウィルソンはキャメロン・クロウと当時結婚していて、この映画には音楽だけでなく脚本作りの面でも深く関わっていたそうです。それから久しぶりに映画を見直して思い出しましたが、主人公ウィリアムの母親役はアカデミー主演女優賞を3度獲得した名優、フランシス・マクドーマンドでした。

70年代を舞台にした恋と青春と懐かしい音楽。映画の背景も興味深い『あの頃ペニー・レインと』は何度見ても胸がキュンとなる音楽ムービーです。

『ローズ/The Rose』

ベット・ミドラー 渾身の演技と魂の熱唱

1979年・アメリカ

主演:ベット・ミドラー

監督:マーク・ライデル

この映画はベトナム戦争の影が漂う60年代のアメリカを舞台に、歌を愛する主人公が傷つきながらも成功し、辛い思い出のある故郷で凱旋公演を行うまでを描いた作品です。

主人公のローズは歌の才能に恵まれているものの、愛を求めながらも相手を傷つけてしまうという女性なのですが、激しく短く燃え尽きるのは彼女の運命だったのかもしれません。

ちなみにモデルになったと言われているジャニス・ジョプリンは、歌手として成功した後に高校の同窓会に出席したものの、周囲に無視されるという経験をしたという悲しいエピソードがドキュメンタリー映画で語られていました。

ツアーを続ける中、次第に精神的に不安定になっていくローズは酒と薬に溺れていくのですが、映画を盛り上げるのは胸が熱くなるような彼女のボーカルです。「男が女を愛する時」や「ソールド・マイ・ソウル・トゥ・ロックン・ロール」、絶唱「ステイ・ウィズ・ミー」、そしてラストシーンで流れる主題歌「ローズ」。

ゲイがショーをやっている酒場で「ラヴ・ミー・ウィズ・ア・フィーリング」を飛び入りで歌うシーンはテレビ放映時にはカットされていましたが、とにかくベット・ミドラーの歌と演技に引き込まれてしまう映画でした。音楽好きには是非おすすめしたい作品です。

『サタデー・ナイト・フィーバー/Saturday Night Fever』

週末のディスコで躍動するジョン・トラボルタ

1977年・アメリカ

主演:ジョン・トラボルタ

監督:ジョン・バダム

映画の冒頭でお洒落にキメて意気揚々と歩くジョン・トラボルタですが、普段はペンキ屋で地味に働いていて失業中の父親はいつも機嫌が悪いというストレスの溜まる毎日。彼が俄然輝くのは土曜の夜のディスコで踊る時だけというストーリーです。

70年代末のディスコブームを象徴するような作品で、驚いたのは主題歌の「ステイン・アライヴ」を歌ったビー・ジーズです。『小さな恋のメロディ』の牧歌的な感じはどこかへ吹っ飛んで、ノリの良いディスコサウンドに大変身。これがまた大ヒットして映画のサントラも売れました。

おかげでロックの世界でもどこかディスコチックな曲が生まれて、ロッド・スチュワートの「アイム・セクシー」やキッスの「ラヴィン・ユー・ベイビー」などがヒットしました。流行りのディスコを意識したのかどうか、”産業ロック”ではないけれどカッコ良ければ別に構わないと思います。

ところでこの映画が出世作となったジョン・トラボルタはその後低迷期を迎えますが、クエンティン・タランティーノの『パルプ・フィクション』で見事復活を果たし、以降悪役として多くの作品に出演するようになりました。ディスコでの独特な決めポーズが印象的だった彼も、貫禄が付いていい感じになったなと思います。

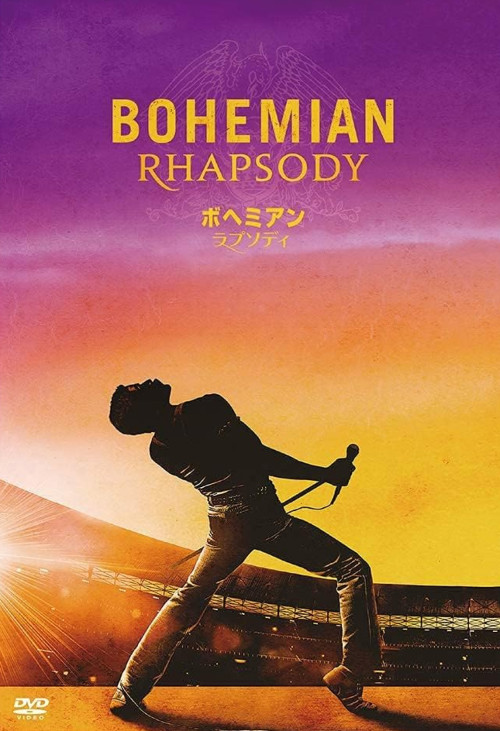

ボヘミアン・ラプソディ/Bohemian Rhapsody

クイーン誕生から伝説のウェンブリー・スタジアムまで

2018年・アメリカ

主演:ラミ・マレック

監督:ブライアン・シンガー

製作総指揮:デクスター・フレッチャー

クイーンの誕生から伝説のライブまでを描いた『ボヘミアン・ラプソディ』は2018年の公開時に大ヒット、より音楽に没入できるように大音量で爆音上映をする映画館もありました。フレディ・マーキュリー役を熱演したのは小柄で顔も全然似ていないラミ・マレックですが、映画が進むにつれてまったく違和感が無くなってきます。

フレディと他のメンバーの出会いからクイーンが徐々に人気を獲得していく様子や、レコード会社の重役に“6分は長すぎる”と拒否された「ボヘミアン・ラプソディ」が出来上がっていく過程にはワクワクします。しかしどのバンドも売れてくるとメンバー間の不和が生じるもので、そこは彼らも例外ではなかったということですね。

映画のクライマックスはメンバーとの不仲を経て、エイズに侵されたフレディが体調不良にもかかわらずウェンブリー・スタジアムでの伝説的イベント「ライブエイド」で全力のパフォーマンスを見せるシーンです。会場を埋め尽くす大観衆が熱狂するステージは胸を熱くさせるものがありました。

彼らがイギリス国内にとどまらず世界的にも売れたのは、日本で人気が爆発したのがきっかけだそうです。雑誌「ミュージック・ライフ」がクイーンの特集をやったのは、当時編集長だった東郷かおる子の慧眼というべきか。日本発で人気が出たのはチープ・トリックも同様でしたが、昔を知る世代にとってはそんなエピソードも懐かしく感じます。

コメント