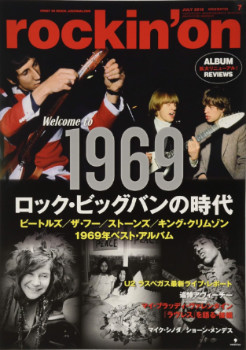

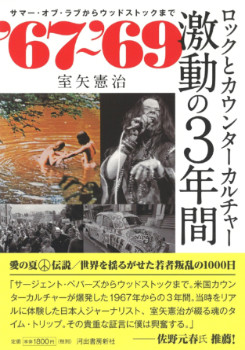

洋楽ロックの名盤が数多く生まれた記念すべき年、1969年!

アポロ11号が月に着陸した1969年は、洋楽ロックにとって重要な年でした。アメリカで初の大規模野外ロックコンサート『ウッドストック・フェスティバル』が3日間に渡って開催され、ジミ・ヘンドリクスやジャニス・ジョプリン、ザ・フー、ザ・バンド、サンタナなど数多くのミュージシャンが参加して約40万人もの観客を集めました。

イギリスではレッド・ツェッペリンがデビュー、ファーストとセカンド2枚のアルバムで熱狂的な支持を集めて70年代の終わりまで約10年間に渡ってロック界に君臨。キング・クリムゾンは衝撃的なデビューアルバム『クリムゾン・キングの宮殿』を発表、ビートルズは実質的なラストアルバム『アビイ・ロード』で圧倒的な才能と力量を示して世界を席巻した60年代を締めくくります。

ビートルズのライバルでもあるローリング・ストーンズは名盤『レット・イット・ブリード』で意地を見せ、ザ・フーはロック・オペラと呼ばれて後に映画も公開されたコンセプトアルバム『トミー』で進化を遂げました。プロも認める名手ジェフ・ベックは、ロッド・スチュワートをボーカルに迎えたアルバム『ベック・オラ』をリリース。

アメリカではグランド・ファンク・レイルロードがデビュー、ツェッペリンの前座を務めたステージで観客を熱狂させて有名になりました。スライドギターの名手“スカイドッグ”ことデュアン・オールマンが在籍したオールマン・ブラザーズ・バンドもこの年にデビューしています。

ある雑誌はこの年について『ビッグバン』と表現しています。まさに言い得て妙だなと思いましたが、1969年は60年代のロックが成熟期を迎え、あちこちで生まれたマグマのようなロックのエネルギーが70年代に向けて一気に噴出した年とも言えるでしょう。

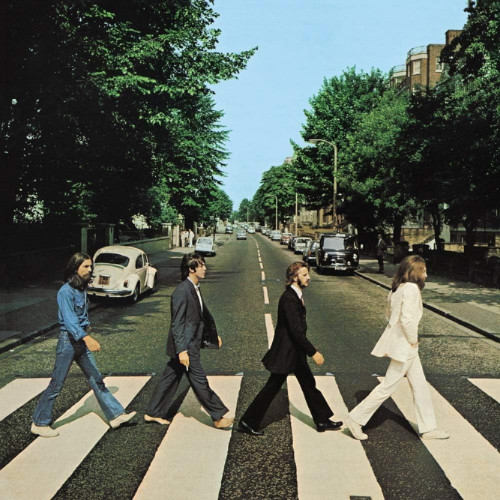

『アビイ・ロード』ザ・ビートルズ

THE BEATLES

John Lennon – vocals and guitars, electric pianos, Moog synthesizer, percussion

Paul McCartney – vocals and bass, guitars, Moog synthesizer, percussion

George Harrison – vocals and guitars, harmonium and Moog synthesizer,percussion

Ringo Starr – drums and percussion, anvil, vocals

『ABBEY ROAD』

Side one

1. Come Together

2. Something

3. Maxwell’s Silver Hammer

4. Oh! Darling

5. Octpus’s Garden

6. I Want You (She’s so Heavy)

Side two

1. Here Comes The Sun

2. Because

3. You Never Give Me Your Money synthesizer, percussion

4. Sun King

5. Mean Mr. Mustard

6. Polythene Pam

7. She Came In Through The Bathroom Window

8. Golden Slumbers synthesizer, percussion

9. Carry That Weight

10. The End

11. Her Majesty

アビイ・ロード・スタジオ前の世界一有名になった横断歩道を渡るビートルズの4人。ジャケット写真も有名なアルバム『アビイ・ロード』は、その完成度の高さで彼らの代表作のひとつになりました。

私が最初に聴いたビートルズのアルバムが『レット・イット・ビー』で、最後に聴いたのが、この『アビイ・ロード』だったと記憶しています。高校の同級生に借りてきたレコードにワクワクしながら針を落としたら、いきなり“シュッ”と始まったクールな「カム・トゥゲザー」でノックアウト。

続くジョージの傑作「サムシング」で解放されたような柔らかい心地良さに包まれ、「マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー」でひと呼吸。「オー・ダーリン」でシャウトするポールのボーカルに感心して、お約束のリンゴの曲でほっこり。

A面を締めくくるのは、ジョンがまたもやクールに決める「アイ・ウォント・ユー」。サブタイトルの通りヘヴィーに展開するこの曲は、いきなりプツッと切れたように終わります。このあたりでかなりお腹いっぱいになった状態でレコードを裏返してB面へ。

アコースティック・ギターのイントロが気持ち良い「ヒア・カムズ・ザ・サン」で幕を開けるB面は、解散前のバンドとは思えないほど息の合ったコーラスが美しい「ビコーズ」へと続き、そして「ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー」から怒涛のメドレーが始まります。

このメドレーが収録されたB面は、もう何度聴いたか分かりません。「ジ・エンド」で終わったかと思ったら、お遊びの「ハー・マジェスティ」をラストに持ってきたのは、彼らなりの英国流ユーモア精神でしょうか。

バンドが解散するときはアルバムの出来も今ひとつになりそうなものですが、さすがはビートルズ。この4人でなければだめ、というメンバーが奇跡的に出逢って生まれた20世紀最高のロックバンドは、その最後を飾るに相応しい名盤を残して活動に終止符を打つことになります。

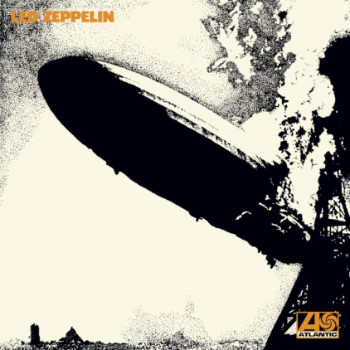

『LED ZEPPELIN』LED ZEPPELIN

インパクトのあるカッコ良いバンド名とカッコ良いジャケット、「グッド・タイムズ・バッド・タイムズ」で始まる中身も1969年という時代を考えれば衝撃的にカッコ良かったと思います。独特の音色のジミー・ペイジのギター、ハイトーンだけど軽くはないロバート・プラントのボーカル、ヘヴィーなジョン・ボーナムとジョン・ポール・ジョーンズのリズム隊、メンバーも男前揃いでまたカッコ良かったので、売れるのは必然です。

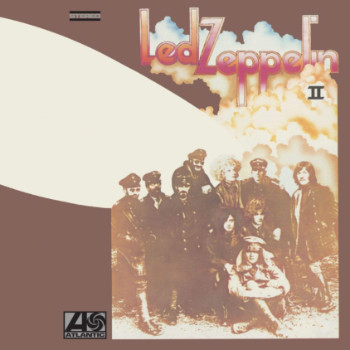

『LED ZEPPELIN II』LED ZEPPELIN

学生時代に下宿で初めて聴いた「胸いっぱいの愛を(Whole Lotta Love )」の衝撃。シンプルだけど重たいイントロのリフに痺れてしまいました。ファーストより先にこちらを聴いたのですが、ロック史に燦然と輝くこの有名なリフに世界中で何人の若者が憧れたでしょう。この曲が入っているだけで満足なレッド・ツェッペリンのセカンドアルバム。「ハートブレイカー」や「ランブル・オン」も強烈な印象を残しました。

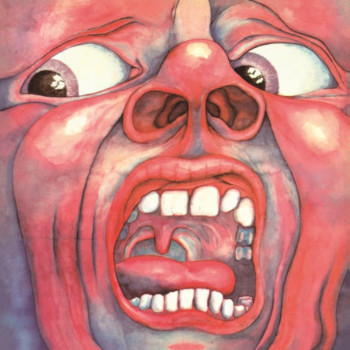

『In the Court of the Crimson King』KING CRIMSON

脳天をハンマーで殴られたような衝撃を受ける「21世紀の精神異常者」は、メロディー・構成・アレンジとまさにクレイジーで完璧です。いったいどうやったらこんな曲が出来るのかと思いますが、曲を聴く前からこのジャケットとタイトルに衝撃を受けますね。例えようもなく美しい「エピタフ」も感動的で、グレッグ・レイクのボーカルが素晴らしいです。

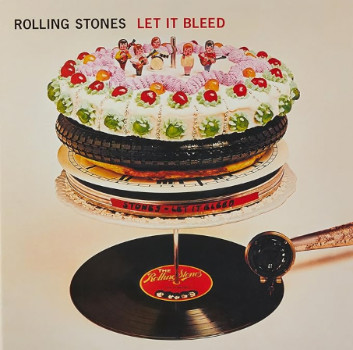

『LET IT BLEED』ROLLING STONES

1曲目の「ギミー・シェルター」の独特な雰囲気は、「悪魔を憐れむ歌」にも通じるローリング・ストーンズにしか出せない魔力のような最高のノリです。70年前後の彼らが今でも一番好きですね。「ラブ・イン・ベイン」や「ミッドナイト・ランブラー」など、アコースティックでアメリカ南部のブルースのように乾いたノリの曲が多いところも、ストーンズらしいです。

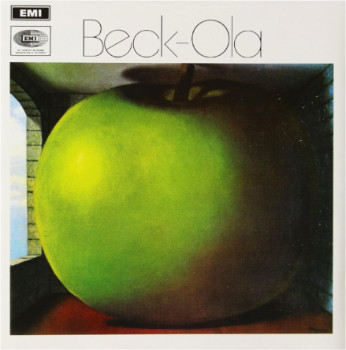

『Beck-Ola』THE JEFF BECK GROUP

ボーカルは唯一無二のハスキーボイスが持ち味のロッド・スチュワート。この人の声が最高に輝くのは、やはりロックンロールだと思います。名手ジェフ・ベックのギターに乗って歌いまくる「オール・シュック・アップ」から「ライス・プディング」まで、わずか7曲ですが怒涛の勢いで展開します。「監獄ロック」のカバーも、さすがはジェフ・ベック・グループ。

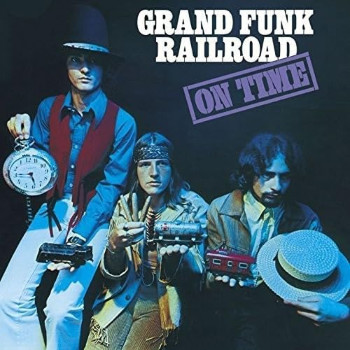

『ON TIME』GRAND FUNK RAILROAD

グランド・ファンク・レイルロードのファーストアルバム。ジミヘンのエクスペリエンスやクリーム、B.B.A.と同じ最小編成のスリーピース・バンドですが、シンプルにパワーで押しまくる元気の良さが彼らのいいところ。オープニングの「アー・ユー・レディ?」や、ボーカルもギターもカッコいい「ハートブレイカー」など、ライブで強みを発揮するバンドだと思います。

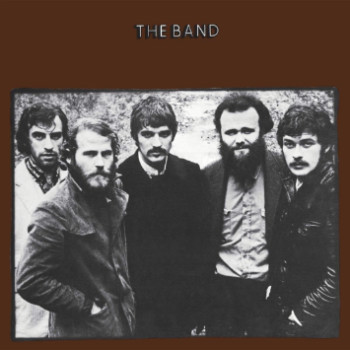

『THE BAND』THE BAND

焦げ茶色のジャケットだから通称“ブラウン”(The Brown Album)。こちらを見つめる髭面のメンバーの雰囲気もそうですが土臭いというか泥臭いというか、派手さはないけれど聴けば聴くほど味わいの出てくるザ・バンドのセカンドアルバム。西部劇やアメリカ映画のBGMで流れていると似合いそうです。特に気に入っているのは3曲目の「オールド・ディキシー・ダウン」です。

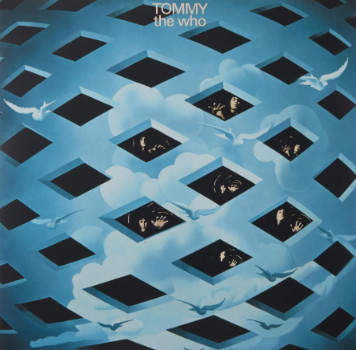

『TOMMY』the who

ザ・フーが放つ渾身のロック・オペラ『トミー』は、ジャケットがまた素敵です。ロジャー・ダルトリー主演で映画化もされました。細かいところはまったく覚えていないのですが、懐かしいアン・マーグレットが出演してましたね。全24曲の大作は映像なしでも勿論楽しめる内容で、どっぷり浸って聴くも良し、ながら聴きでもまた良し、「ピンボールの魔術師」のカッコ良さ。

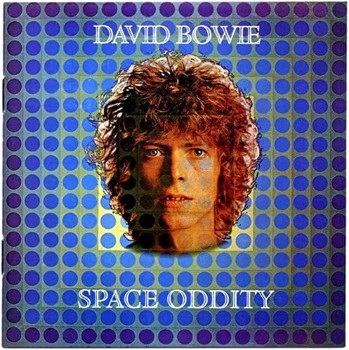

『SPACE ODDITY』DAVID BOWIE

アコースティック・ギターのストロークが気持ち良いタイトル曲の美しさが胸に染みます。少し不安定にも聴こえるデヴィッド・ボウイ独特のボーカルが、宇宙を漂うような浮遊感もあっていいなと思います。1969年のアポロ11号月面着陸と『スペイス・オディティ』がリンクしているのでしょうね。”スターマン”デヴィッド・ボウイの誕生です。

1969年の邦楽は?

日本では由紀さおりの「夜明けのスキャット」やピンキーとキラーズの「恋の季節」、いしだあゆみの「ブルー・ライト・ヨコハマ」、それから内山田洋とクール・ファイブの「長崎は今日も雨だった」などがヒットした年で、歌謡曲が花盛りの時期です。ザ・タイガースやテンプターズ、ザ・スパイダースなどのグループサウンズが大ブームにもなりましたが、69年には既に終わりに近づいていました。

メッセージ性の強い歌が人気だったフォークソングは70年代の吉田拓郎や井上陽水などの登場を待つ時期で、ニュー・ミュージックと呼ばれるジャンルも間もなくその姿を現そうとしていました。日本の音楽界にも新しいムーブメントがすぐそこまで来ていたという事ですね。

コメント